「今日なんにちだっけ?」と彼は言った。

事務所のエアコンが効いていて、少し寒い。

「えーっと」

僕は今日が4日なのか、5日なのか、はっきりとは思い出せなかった。もちろん、昨日が3日だったのか、4日だったのかも分からない。

ちょっと待ってと言って、僕は手帳を開いて確認した。「5日だ」

「ではこちらについて、説明いたします」

彼が関係者を集めて説明しているあいだ、僕は記憶のことを考えていた。あんなにハキハキと快活に説明している彼でさえ、今日の日付がぱっと思い浮かばないのだ。

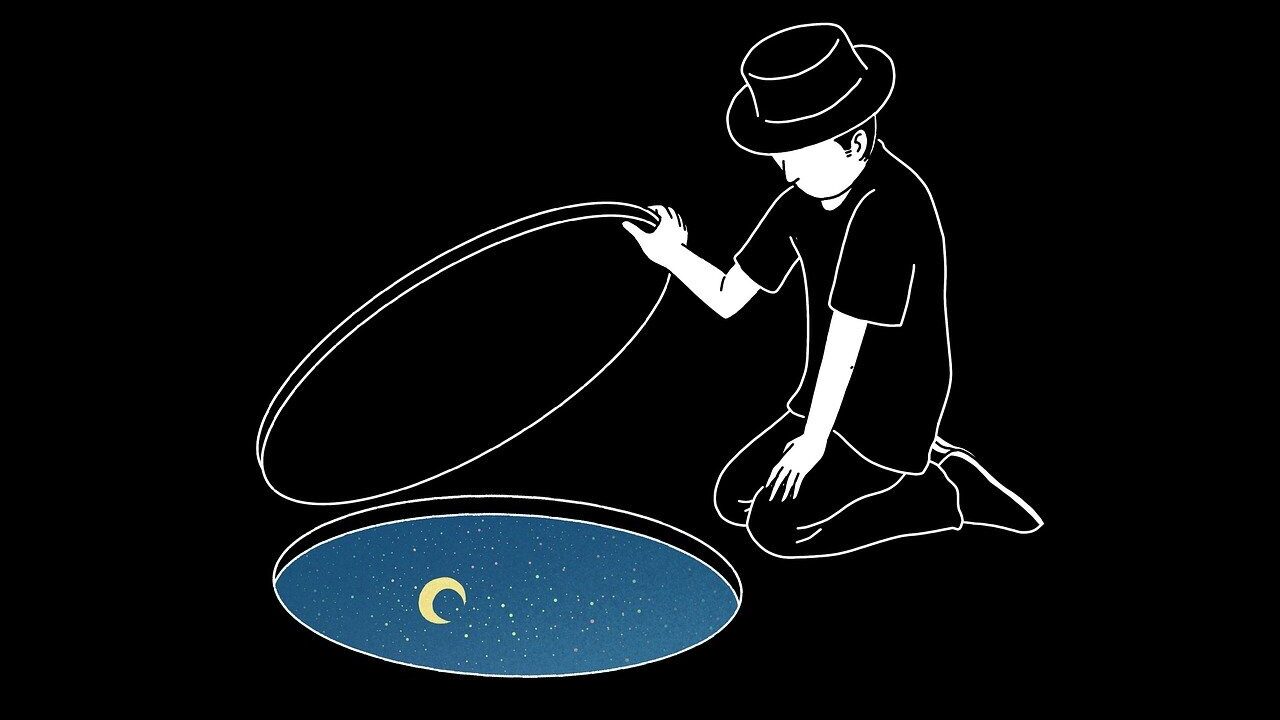

人間の記憶は本当にあてにならない。でも不思議なことに、人は自分が覚えていることを無条件で信用しているように思う。

「前、こう言ったじゃないか」

こんなセリフをよく使っている。言った、言わないで揉めていることは多いのではないか。

脳は日々記憶の整理をおこなっている。必要な情報と不必要な情報を分け、削除したり、必要であれば他の記憶と繋ぎ合わせたりして、自身の記憶を少しずつ修正しながら生きている。となると、たまに違う情報を追記したり、書き換えたりすることもあるのではないだろうか。それに、なんとなく心当たりがある。

例えば、日記を読み返していると、自身の記憶していたことと、相違があることがある。4人で遊びにいったつもりが、実際は5人だったり、小学校4年生の先生と、5年生の先生が入れ替わったりしている。同窓会で仲間と集まると、過去の思い出に微妙な違いが出たりするのだ。

それでも僕たちは、記憶を信用している。まあ、なにか信用できるものがないと、人生を生きてぬいていくのは大変だ。そういえば、誰かがこんなことを言っていた。

「世界中の人が自分を見離したとしても、自分だけは自分を信じ続けろ」

確かにそうだ。自分くらい、自分だけでも味方でいないと立っていられないときだってある。わかった。信用しよう。

はっと顔を上げると、会議卓には彼と僕だけが残っていた。

彼は言った。

「ところで、今日は何日だったっけ」